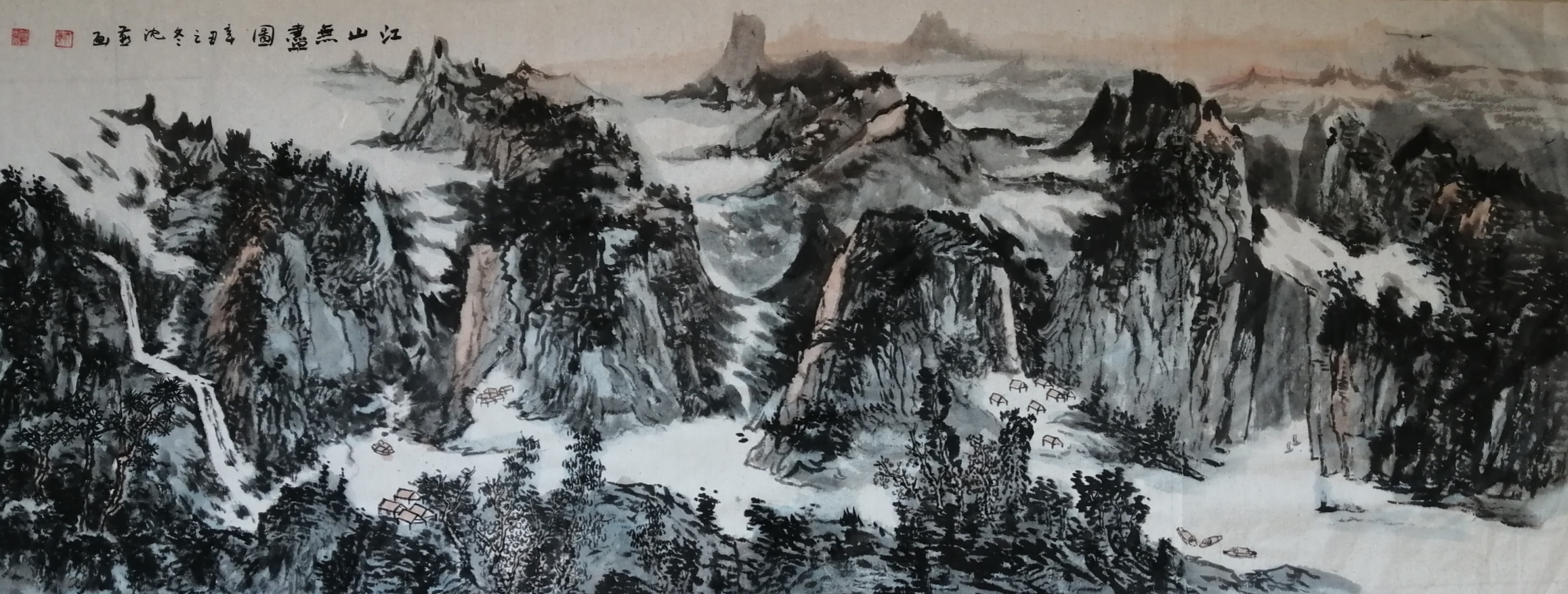

墨痕凝诗韵,丹心绘春秋——沈燕艺术人生的诗画长歌

从青涩学画到誉满中外,沈燕的艺术之路始终与诗词相伴。她以笔墨为笺,以岁月为墨,将对传统的敬畏、对生活的热爱、对时代的感悟,都写进了诗画交融的篇章里。那些流淌在作品中的意境,恰如一首首隽永的诗词,串联起她“德艺双馨”的艺术人生。

「愿乘泠风去,直出浮云间」——学养筑基,根扎传统沃土

沈燕的艺术启蒙,始于对传统艺术殿堂的向往,“愿乘泠风去,直出浮云间”这句诗,便是她初心的写照。从山东师范大学美术系的启蒙学习,到清华大学美术学院国画系研究生班的深度探索,她像一只逐云的飞鸟,在艺术的浩瀚天空里寻找着属于自己的方向。

临摹古画时,她对每一笔顿挫转折反复揣摩,从中体悟“屋漏痕”“锥画沙”的笔墨韵律;诵读诗词时,她沉浸于平仄意境,让“诗中有画”的灵韵渗透笔尖。这份扎实的学养让她深知:传统不是僵化的模板,而是流动的活水。即便如今身兼中国美术家协会会员、联合国书画协会副主席等多重身份,她仍常说:“学艺如溯源,唯有深扎传统沃土,才能让创作枝繁叶茂。”正如她在创作札记中写下的:“砚底磨穿寻古韵,笔端落纸见初心”,这份坚守为她的艺术大厦筑牢了根基。

「独寻寒水度,欲趁晓云归」——笔墨生趣,意从自然来

在沈燕的创作中,自然始终是灵感的源泉,“独寻寒水度,欲趁晓云归”恰是她从自然中汲取意趣的生动注脚。《芝麻开花节节高》里,芝麻秆以中锋勾勒,劲挺中藏草木柔韧,秆节处墨色浓淡交替,如岁月刻下的成长印记;淡紫花瓣点染鹅黄蕊心,两只蝴蝶轻掠其间,让“节节高”的寓意有了万物共生的温情,全无刻意堆砌的匠气。

《葡萄欢歌图》更将诗画交融推向极致。“彩葡盈竹篮,螳欢意韵中含”,写意藤蔓舒展如田野清风,工细葡萄紫绿红渐变似凝露含光,螳螂触须分毫毕现。工写相济的笔法在疏密间藏节奏,让观者仿佛听见秋实轻吟、生灵欢腾。她曾说:“自然的意趣藏在细节里,我不过是用笔墨做个‘记录者’。”这份对自然的敬畏,让她的作品始终流淌着鲜活的生命力。

「笔落惊风雨,诗成泣鬼神」——时代为笺,丹心寄家国

真正的艺术总能与时代共振,沈燕以“笔落惊风雨,诗成泣鬼神”的热忱,用作品为时代画像。建党百年之际,她的书法铁画银钩见信念,绘画浓墨重彩绘征程,诗词赤诚滚烫颂初心,斩获特别金奖的背后,是对时代的深情礼赞。

在法国卢浮宫展台上,她的画作未靠“东方符号”博眼球,而是以笔墨韵律打动国际观众,正如她在创作谈中所说:“好的艺术能跨越山海,让不同文化的人读懂同一份美。”从新中国成立70周年全球华人书画金奖,到以公益书画传递爱心,她的作品始终与家国同频,字里行间是“此生无悔入华夏”的赤诚,画里画外是文艺工作者的责任担当。

「草木有本心,何求美人折」——德艺双馨,清风满乾坤

面对“国际和平艺术家”称号、联合国纪念邮票收录等荣誉,沈燕始终以“草木有本心,何求美人折”的淡然处之。对她而言,荣誉不是炫耀的资本,而是传承文化的责任。

作为诗词圈总顾问,她手把手教后辈推敲平仄、领悟意境,说“传统要有人传,才不会成绝响”;推动中外艺术交流时,她不刻意强调“东方标签”,而是让笔墨本身的魅力成为桥梁。她在采访中提到:“艺术家的价值,不在奖杯多寡,而在作品能否温暖人心、传递力量。”这份纯粹让她的艺术远离浮躁,始终保持着“清水出芙蓉”的本真,也让“德艺双馨”的称号有了最生动的注脚。

结语:诗画未了,岁月留香

沈燕的艺术人生,如同一首未完的长诗,一幅流动的画卷。从“泠风逐云”的学养积淀,到“寻水趁云”的自然感悟;从“笔落惊雨”的时代担当,到“草木本心”的淡然坚守,她以诗词为脉、笔墨为骨,在传统与当代的交汇处,写就了属于自己的艺术传奇。

如今,她的笔仍在纸上行走,诗仍在岁月里生长。那些藏在笔墨里的丹心与诗意,终将如墨香般久久留香,成为当代文艺界一道温润而坚定的风景。

笔者为资深作家:李纯,北大中文系才女,著有《我奋斗了十八年不是为了和你一起喝咖啡》《以梦为马:胡敏和新航道绝地逆袭》《古语金句》《独树一字:汉字叔叔的中国故事》等书。